المدارس الدينية

مدرسة الحلة في الحفظ والقراءات

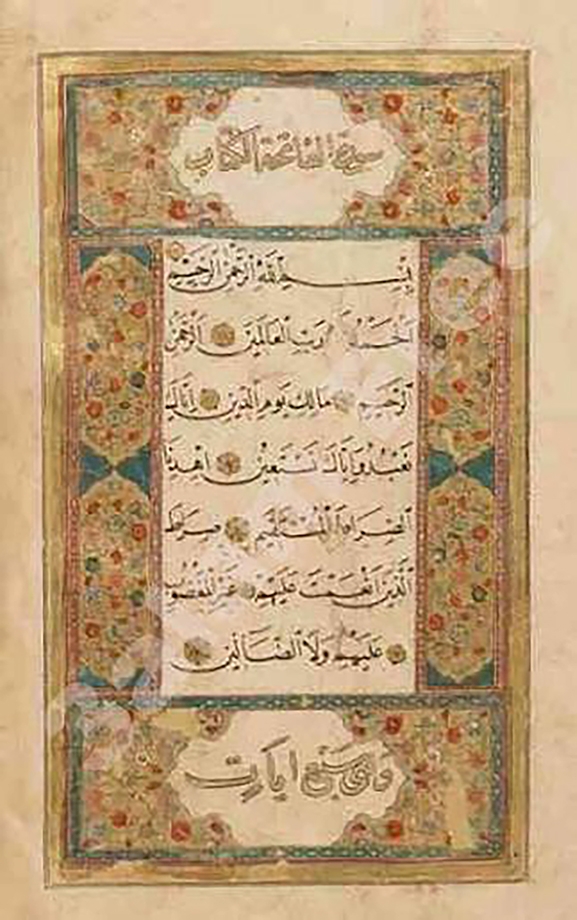

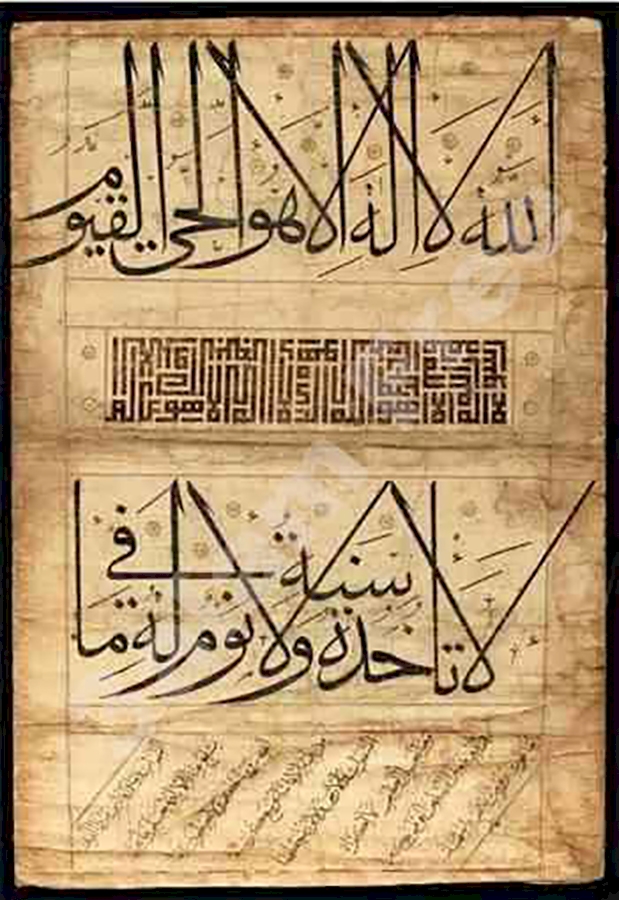

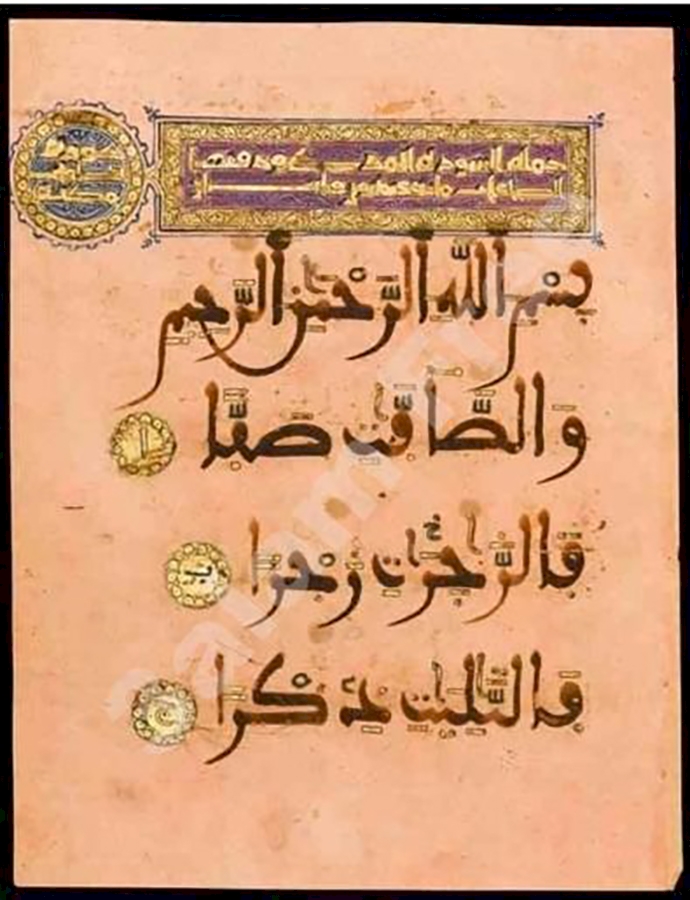

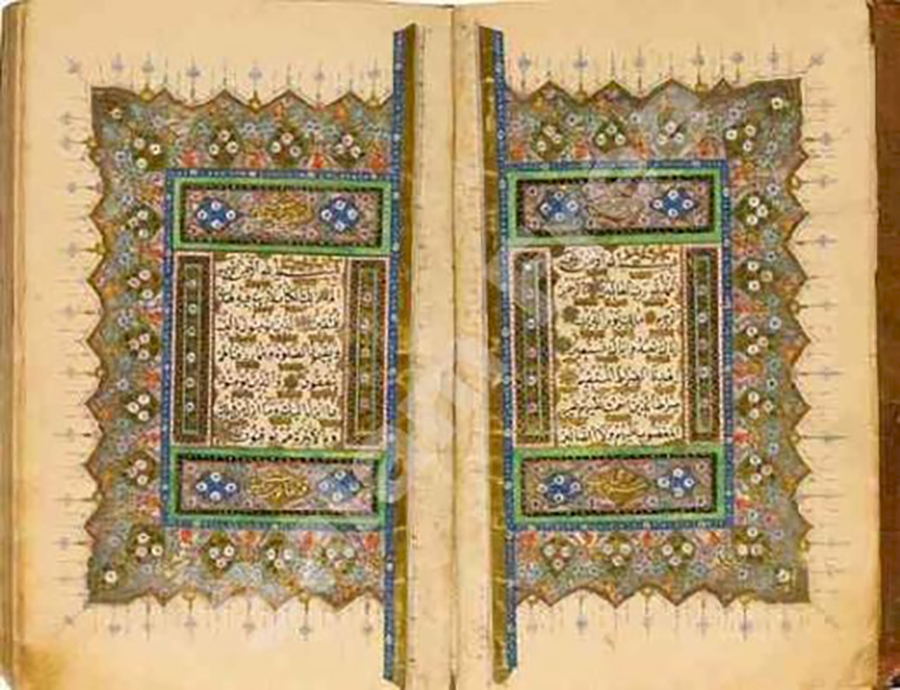

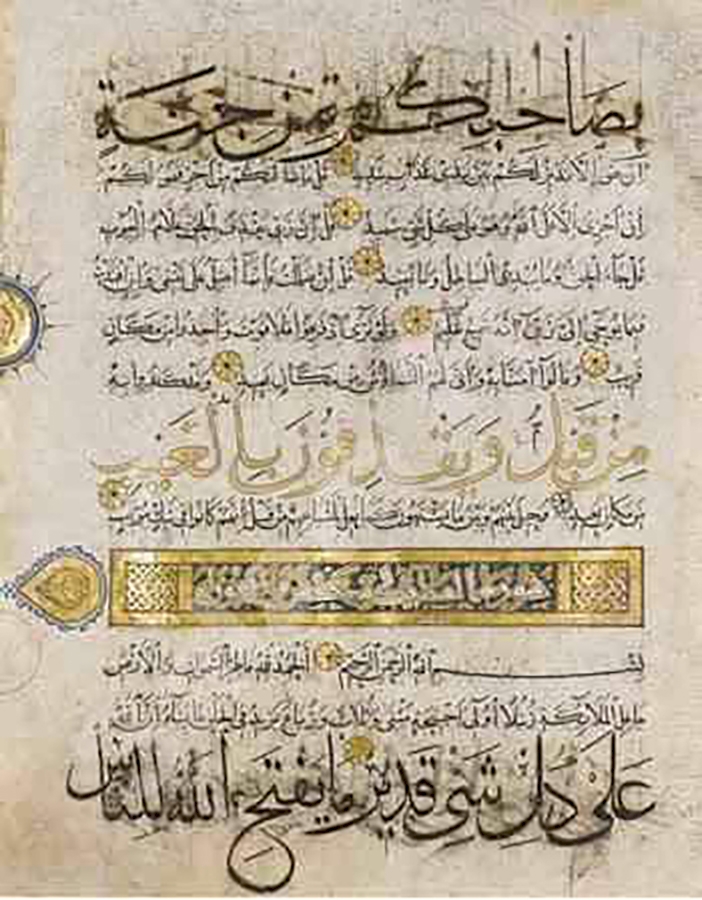

برزت مدرسة الحلة في الحفظ والقراءة منذُ تمصير الحلة، وتضافرت أسباب كثيرة لاشتهار هذه المدرسة، منها تشجيع أمرائها للثقافة، والفكر، وتقريبهم للعلماء، وشغف الحليين للعلوم، والأدب، والشعر، وكذلك لاستقرار المنطقة السياسي، وازدهارها الاقتصادي، وقربها من النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والكاظمية المشرفة، وسلامتها من دمار المغول بفضل حكمة علمائها، ثم اصبحت مدينة الحلة مقراً للحوزة العلمية الشيعية، التي يقلدها جميع الشيعة في كل بلدان العالم، ولهذه الأسباب وغيرها أصبحت الحلة كعبةً للعلم والعلماء، وتوافد عليها الطلاب من كل حدب وصوب، لنيل علومها، والأخذ عن علمائها، وحوزتها. اعتنى الحليون بالطلاب الوافدين، منذُ وقت مبكرّ من تأسيس مدينة الحلة على يد الأمير صدقة بن منصور سنة(495هـ)، وللشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن نما الحلي قدم السبق في تعمير بيوت الدرس إلى جانب مشهد صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه الشريف) سنة (636هـ)، وأسكن هذه الدور جماعة من الفقهاء، وتولى أمورهم، ولم تكن هناك مدارس نظامية في مدينة الحلة حتى نهاية القرن الثامن الهجري، وكانت حلقات الدرس تعقد في دور العلماء، والمشاهد، والمدارس، وذكر أن أول مدرسة نظامية بنيت في الحلة هي المدرسة الزينبية، وكان يدرس فيها مختلف العلوم الدينية لا سيما الحفظ والقراءات. أما ما يخص أدوار الدراسة والمناهج التي مرت بها في مدينة الحلة فيمكن تقسيمها على ثلاث مراحل هي: المرحلة التمهيدية: لم يحدد أعلى عمر للمتعلم للدراسة فيها، مع شرط توفر الرغبة بذلك، كما لا يوجد سقف زمني لإنهاء الدراسة، وبإمكان الطالب ترك الدراسة متى شاء، أما المناهج في هذه المرحلة، فللشيخ حرية ما يختار تدريسه لطلابه، ومن الطبيعي أن يبدأ بتعليم قواعد الكتابة مثل الخط مع أسس الفقه، وهو موضوع التعلم الرئيس، ثم تعلم القرآن الكريم، فضلاً عن مادة الحساب والشعر والرسائل، وهذه القواعد التي سار عليها المعلم، أو المؤدّب في الحلة لم تأتِ من فراغ بل كانت امتدادا للقواعد الأساسية التي وضعها الأئمة المعصومون (عليهم السلام) في قول الإمام الصادق (عليه السلام) لأحد أصحابه عندما سأله عن جار له: " إن لنا جارا يكتب وسألني أن أسألك عن علمه، فقال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إني إنما أعلمه الكتاب والحساب، وأتجر عليه [أنال الاجر] بتعليم القرآن كي يطيب له كسبه". من ذلك نرى أن القرآن الكريم كان من اولويات التعليم في المدرسة الشيعية، ومدرسة الحلة من هذه المدارس؛ لأن كتاب الله تعالى أساس كل علم، ومفتاح كل خير، ومما تجدر الإشارة إليه أن تدريس القرآن الكريم دون مقابل، ومن الممكن أن يأخذ المعلم أجرًا على تدريس المواد الأخرى، وكان علماء الحلة يشجعون أبناءهم وتلاميذهم على حفظ وقراءة القرآن الكريم، ومن ذلك ما جاء في وصية ابن طاووس لابنه محمد التي يقول فيها: "أوصيك بتعلم الخط على التمام فانه معونة لك على السلوك إلى الله جل جلاله... ثم تتعلم من القرآن الشريف ما تحتاج إليه لإقامة الصلاة وما يتعلق بمراد الله جل جلاله من تفسير تلك الآيات بعاجل الحال واحفظه جميعه بعد ذلك التعظيم والإجلال". وكان تعليم القرآن الكريم للصغار يتم وفق منهج معد سلفا ليتلاءم مع قدراتهم، وأعمارهم، فأول ما ينبغي للمؤدب أن يُعلّم الصبي السور الصغار من القرآن الكريم، بعد حذقه بمعرفة الحروف، وضبطها بالشكل، ويبدو أن هذا النهج معمول به في كل المدن الإسلامية، ولم يقتصر على مدينة الحلة وحدها. اهتم الحليون بتعليم ابنائهم لإيصالهم إلى مراتب علمية عليا، ويحث المؤدب الصغار على الدراسة، والمواظبة، وعدم التغيب عن الدرس، وكانت طريقة التلقين، والاستظهار، والحفظ هي السائدة آنذاك، وكانت لغة التدريس السائدة هي اللغة العربية الفصحى في جميع مراحل التدريس، لأنها لغة القرآن الكريم، وكانت الدراسة في مدينة الحلة مجانية، ويكون تمويلها من خلال الحقوق الشرعية، ويصرف من هذه الحقوق على المدارس، والطلاب المعوزين، والوافدين من بلاد أخرى، وتوفير السكن الملائم، وقد يقوم بعض الميسورين بالتبرع لأجل هذه الأغراض، وتميزت الدراسة في الحلة، كباقي المدن الشيعية، باستقلاليتها، وهذا ما ميز المدارس والمؤسسات الشيعية عموماً مما جعلها بعيدة عن تأثيرات السلطة التي تتغير بصورة مستمرة. ومن الذين اهتموا بتدريس قراءة القرآن الكريم، وتحفيظه في الحلة، في القرن الثالث عشر الهجري، الشيخ مهدي بن الشيخ محمد جواد بن الشيخ كاظم بن عبد المهدي بن حمزة بن درويش بن(اعجمي) عجام الخفاجي، الذي ولد سنة(1301هـ/1892م)، وكان شاعرا واسع المعرفة، وخطيبا، اتخذ طريقة مميزة في إحياء المجالس الحسينية، وكان قد افتتح كتّابا لتعليم القراءة، والكتابة، وحفظ القرآن الكريم. استمرت طريقة تحفيظ، وقراءة القرآن الكريم للتلاميذ على النهج نفسه، مع تغييرات طفيفة حتى أواخر حكم الخلافة العثمانية، وكانت عملية التعليم تجري في الكتاتيب، التي أنشئت خصيصا لتعليم القراءة، والكتابة، والقرآن الكريم واستمر التعليم في الكتاتيب في الحلة حتى الغائها من قبل وزارة المعارف في خمسينيات القرن العشرين. وفي حقبة السيطرة العثمانية على العراق كانت الكتاتيب في الحلة على ثلاثة أنواع: أولها للبنين يديرها معلم واحد يطلق عليه اسم(الملاّ)، وهو الأكثر انتشارا، والثاني للبنات وكانت تديره معلمة يطلق عليها (الملية) أو (الاسته)، أما النوع الثالث فكان مختلطا ويديره(ملا)، أو(ملاية) حسب ظروف كل منطقة، وكان تعلم القرآن الكريم وحفظه، من أولويات التعليم في الكتاتيب، في الحلة، في تلك الحقبة، وكان الملا يبدأ عادة بتعليم الأطفال فاتحة الكتاب يساعده في ذلك شخص يعرف باسم(الخلفة)، وهو إما أحد الطلاب النابهين، أو المتخرجين سابقاً من الكتّاب، ويطلق على التلميذ لقب(صانع)، وعندما يتخطى التلميذ مرحلة التهجئة، ينتقل به الملاّ إلى القراءة السريعة، التي تسمى باصطلاحهم(رَوَان)، ثم يرتقي الطالب بصورة تدريجية وفق تقدم الطالب في حفظ أجزاء القرآن الكريم، ومدة ختمه، وبصورة عامة كانت مدة ختم القرآن الكريم للطفل السوي تتراوح بين ستة اشهر وسنة، ويعد ختم الطالب للقرآن إيذانا بنيله شهادة التخرج من الملا. ولكي يفهم أن الطالب قد ختم القرآن تعمل له (زفة) تعرف بـ(زفة الخاتم)، وهي عبارة عن موكب للكتّاب، يتقدمه حملة الأعلام الملونة، وقارعو الطبول، يسير خلفهم الملاّ، وهو يقرأ دعاء الختمة، يليه الخلفات، ثم بقية التلاميذ يتقدمهم التلميذ المحتفى به، وقد ارتدى أجمل ملابسه، وكانت اعداد كبيرة من المتعلمين، في لواء الحلة، في تلك المرحلة، قد تعلمت على تلك الشاكلة، لشيوع ذلك النوع من التعليم، قبل ظهور التعليم الحديث سنة(1873م).